炒菜本是一件让人心情愉悦的家常事,但你可曾想过,那些习以为常的烹饪小习惯,或许正悄悄威胁着全家人的胃部健康?

作为一名从医多年的老大夫,看到这些年胃病患者越来越多,而且年龄段也在不断下降,实在是心头一紧。

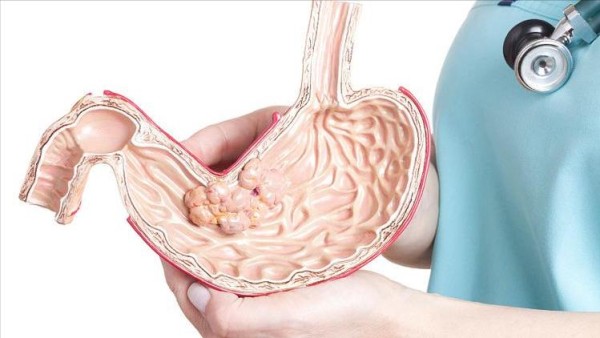

今天就跟大家聊聊那些看似不起眼,实则可能让你和家人走上"胃癌"风险之路的烹饪陋习。特别是第三个,几乎家家户户都在不知不觉中犯错。先别急着自我检讨,且听我慢慢道来。

厨房里的"定时炸弹":反复热油的危害

厨房里的老油壶,是不少老年朋友的"传家宝"。一壶油反复使用,用到油色发黄、冒烟,才舍得倒掉。这种看似勤俭持家的做法,实际上却是在给健康埋雷。

油脂在高温反复加热过程中会产生大量致癌物质,尤其是当油烟点燃冒烟时,已经产生了苯并芘等多种致癌物。这些物质随着食物进入人体,日积月累,就会增加胃部疾病的风险。

每次炒菜最好使用新鲜食用油,控制用量在一两勺左右。如果实在不舍得倒,至少也不要超过两次使用。健康和省钱之间,我想您一定能做出明智的选择。

"热情"过了头:高温爆炒的代价

老伙计们爱热闹,炒菜也喜欢"热热闹闹"——火候大、油温高,锅气十足。

但这份"热情"可能付出的代价是胃部健康的损伤。

油温过高会导致食物表面碳化,产生异环胺和多环芳烃等有害物质。中国饮食文化中的"锅气"虽然香味十足,但长期食用高温爆炒的食物,会让胃黏膜长期处于炎症状态。

记得前年,我一位老街坊就因长期喜食爆炒菜肴,最终查出了胃黏膜糜烂。适当改为中小火慢炒后,胃部症状明显改善,连药都少吃了不少。健康烹饪,温和才是王道。

"盐"途险阻:过咸饮食的隐患

说到这第三个习惯,我敢打赌,咱们中国人十个有九个都在犯错——盐放太多!

老一辈人常说"盐吃少了没味,吃多了伤身",这话一点没错。

食盐过量摄入会增加胃部负担,还会提高幽门螺杆菌感染风险,这可是公认的胃癌高危因素。

世界卫生组织建议,成人每天食盐摄入量不超过5克,而我国居民的实际摄入量却常常是这个数字的两倍甚至更多。

可以尝试用醋、蒜、姜、葱等天然调味料替代部分食盐,不仅能减少盐的摄入,还能增添菜肴的风味层次。老伙计们别不服气,试试就知道,菜照样好吃,胃却能舒服不少。

速战速决的隐患:半生不熟的危机

生活节奏快了,连做饭都讲究"速战速决"。菜刚炒两下就急着出锅,特别是肉类、海鲜等食材,常常处于半生不熟的状态。

这种烹饪方式极易导致食材中的病原微生物未被彻底杀灭,增加胃肠道感染的风险。

尤其是一些寄生虫病,如肝吸虫、华支睾吸虫等,都与食用未煮熟的食物有关。

我的一位患者就因喜欢吃"七分熟"的猪肉,结果感染了旋毛虫,治疗过程相当痛苦。烹饪时一定要确保食材彻底熟透,特别是肉类、禽类和海鲜,安全永远比口感重要。

不懂变通的"老油条":单一烹饪方式

说起烹饪方式,不少老年朋友可谓是"老油条"——几十年如一日只会炒和炸。这种单一的烹饪方式,长期来看对胃部健康极为不利。

高温煎炸会产生大量油烟和有害物质,不仅污染室内空气,还会增加胃癌、肺癌的风险。

而且,单一的烹饪方式也容易导致营养摄入不均衡。

不妨尝试多样化的烹饪方式,如蒸、煮、炖、焖等,这些方式不仅能减少有害物质的产生,还能更好地保留食材的营养和原味。中医角度也认为,五味调和才能达到最佳的养生效果。

健康烹饪的智慧之选

聊了这么多"雷区",那么如何才能做到既美味又健康呢?这里有几点实用建议:

首先,选择好的烹饪工具很重要。不粘锅可以减少用油量;电蒸锅可以避免高温油烟;电饭煲不仅能煮饭,还能做出美味的一锅饭。工欲善其事,必先利其器。

其次,合理搭配烹饪方式。一周之内尽量做到蒸、煮、炖、炒多样化,不仅能减少单一烹饪方式带来的健康风险,还能让饮食更加丰富多彩。

再者,注意厨房通风。炒菜时打开抽油烟机,炒完菜后继续开10-15分钟,有效减少油烟残留。如果条件允许,可以在做饭时戴口罩,减少对呼吸道的刺激。

健康饮食,从心开始

说到底,饮食健康不仅仅是一种行为习惯,更是一种生活态度。

我们不必过分追求"大鱼大肉",反而应该尊重食材本身的味道,追求"原汁原味"。

老朋友们,健康的厨房习惯,就是给家人最好的爱。改变不需要一蹴而就,从今天的一餐开始,慢慢调整,定能看到明显效果。毕竟,胃好了,全家人的笑容才会更灿烂。

饮食健康无小事,烹饪细节见真情。希望这篇文章能为您的厨房增添一份健康指南,让每一餐都成为全家人健康与幸福的源泉。健康生活,从改变厨房小习惯开始!

参考文献:

1. 王志伟, 李明. 饮食习惯与胃癌发生风险相关性研究[J]. 中华临床医学杂志, 2023, 35(4): 78-85.

2. 中国营养学会. 中国居民膳食指南(2022)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2022.

3. 刘长宁, 张华, 等. 烹饪方式对食品安全及营养价值影响的研究进展[J]. 食品科学, 2024, 45(2): 212-220.

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识,文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!

免责声明.mp30:18

来自垚垚分享健康